服务热线

焦虑障碍是目前临床上最常见的精神疾病之一[1],患者具有恐惧、过度担忧以及紧张等情绪障碍,严重影响患者及其家属的生活质量,然而焦虑障碍发病机制尚不明确。杏仁基底外侧核(Basolateral Amygdala,BLA)是情绪处理的重要枢纽,其主要投射下游之一是腹侧海马(ventral Hippocampus,vHPC)。既往研究发现,增加脑内内源性大麻素(endocannabinoids,eCB)水平具有抗焦虑潜力[2],但由于缺乏精准的神经环路定位,其作用机制一直模糊不清。BLA-vHPC环路富含eCB系统[3],该环路的eCB系统可能在调节小鼠的焦虑样行为中发挥重要作用。因此,明确解析BLA-vHPC环路eCB系统调节焦虑反应的机制可能为临床焦虑障碍的治疗提供潜在的药物作用靶点和干预手段。

青岛大学医学院张遐/王颖团队在Advanced Science上发表了题为“An Amygdala-hippocampus Circuit for Endocannabinoid Modulation of Anxiety Avoidance”的文章。团队利用三种前沿技术,通过光遗传学、钙信号光纤记录、膜片钳电生理、行为学等技术,揭示了aBLA-vHPC环路eCB系统在调控焦虑回避行为中具有双向调控作用。

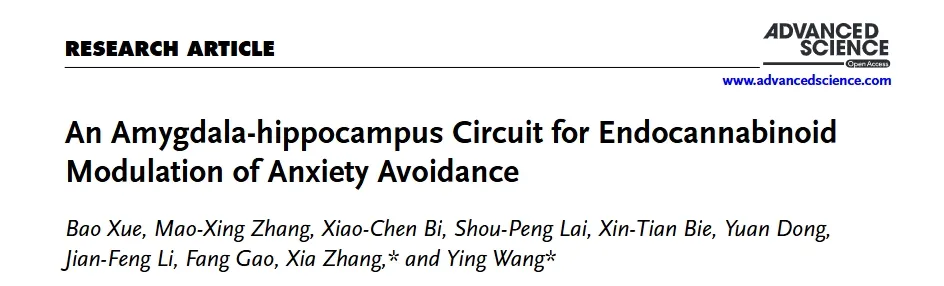

首先,研究人员使用在体光纤记录监测到小鼠在高架十字迷宫(EPM)开放臂时,aBLA-vHPC谷氨酸能投射的神经元活性明显增强,且兴奋性持续时间显著高于杏仁核神经元自身处,提示aBLA-vHPC谷氨酸能投射被激活以增加谷氨酸的释放,进而导致焦虑回避。接着,研究人员使用eCB生物传感器(GRABeCB2.0),实时检测aBLA-vHPC环路中的eCB释放动态,惊讶地发现,小鼠在进行焦虑回避行为时,该环路突触间eCB释放显著增加,并且eCB释放具有方向偏向性,即小鼠进入埋置光纤同侧的开放臂时eCB的释放量要明显高于埋置光纤对侧的开放臂。以上结果说明,aBLA-vHPC环路中的eCB释放增强能够对抗急性应激诱发的焦虑反应、从而参与防御达到保护机体的作用(图1)。

图1焦虑回避过程中,aBLA-vHPC谷氨酸环路中的神经元活动增加和eCB释放增加

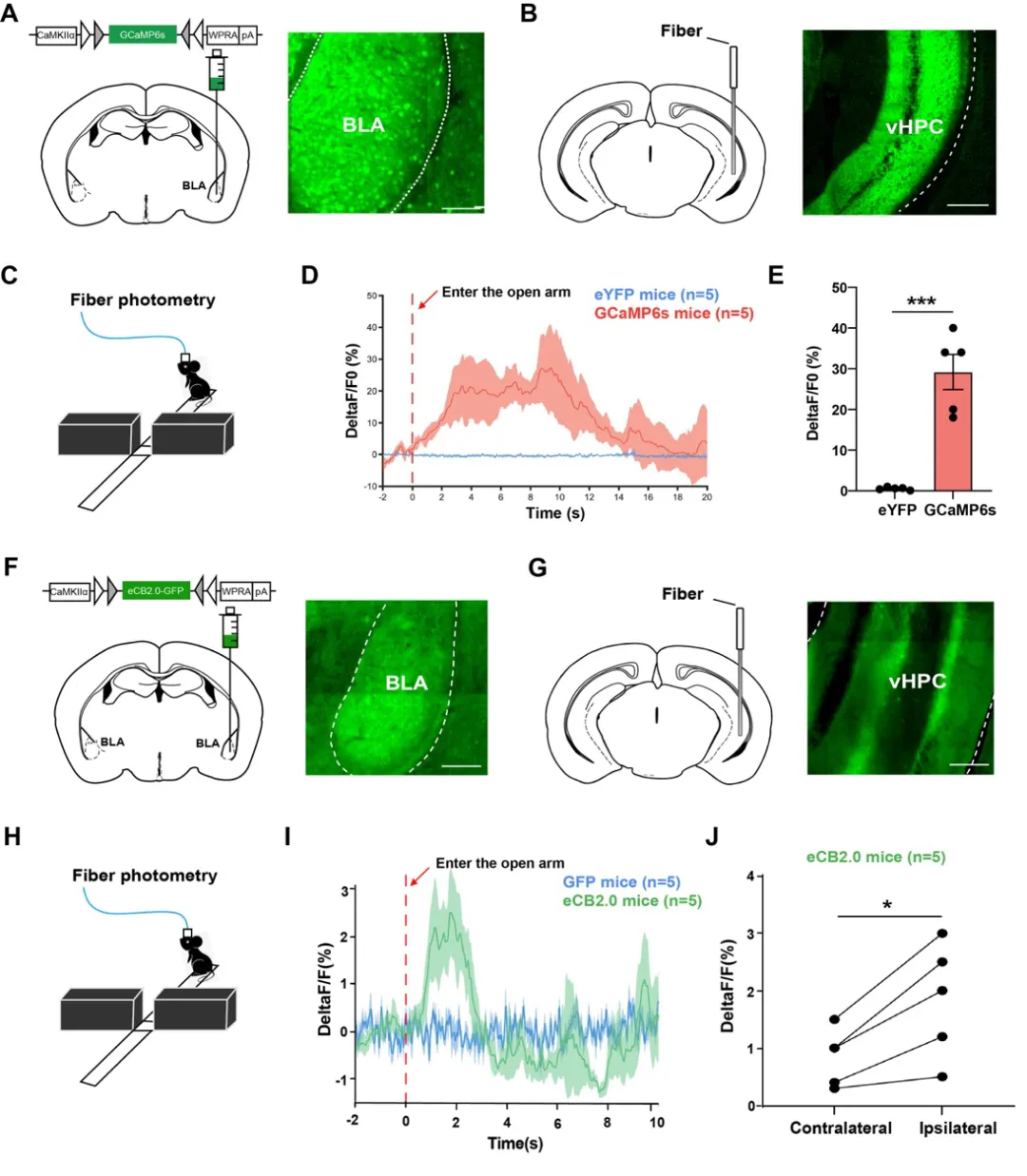

接下来,研究人员使用光敏感的CB1受体(opCB1R)技术,通过蓝光精准激活aBLA-vHPC谷氨酸环路突触的CB1受体,结果发现激活该环路的optoCB1R能够抑制突触前谷氨酸释放,从而减少焦虑回避行为(图2)。

图2光敏感optoCB1R在BLA-vHPC谷氨酸能神经末梢的特异性激活可减少焦虑回避行为

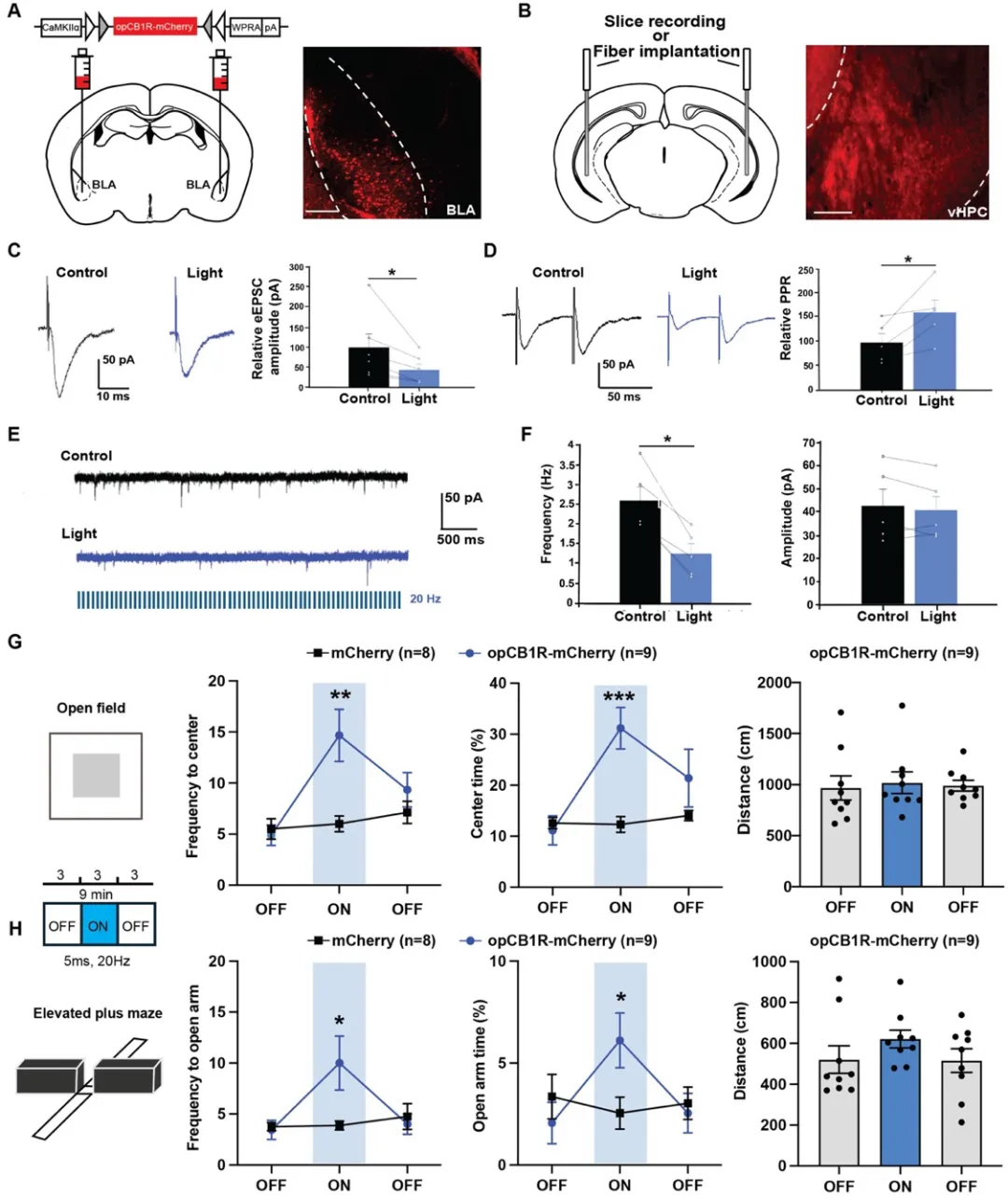

进一步,研究人员运用CRISPR-Cas9基因编辑技术,建立了一种以回路特异性方式敲除2-AG合成酶DAGLα的策略,在aBLA-vHPC环路中特异性敲除eCB合成酶DAGLα,以精准降低局部eCB水平。结果发现,敲除DAGLα导致aBLA-vHPC谷氨酸能环路eCB水平下降,增强了小鼠的焦虑回避行为(图3)。

图3特异性敲除aBLA-vHPC谷氨酸能回路中的DAGLα加重焦虑回避行为

结论与讨论

综上所述,该研究利用三种前言技术,在细胞环路特异性调控eCB系统的研究方面实现了里程碑式的突破,实现了eCB系统在特定神经回路中的实时监测与精准操控。阐明了eCB系统在aBLA-vHPC谷氨酸能环路中对焦虑回避的双向调节作用:当抑制和激活aBLA-vHPC谷氨酸能环路能够分别减少和增加焦虑回避,并且该环路在焦虑回避过程中显示eCB释放,激活环路的CB1受体可减少焦虑回避,敲除环路中的eCB合成酶DAGLα则可增加焦虑回避。从而为未来通过精准干扰aBLA-vHPC环路中的eCB信号对焦虑症进行临床干预奠定了基础。

当然,BLA-HPC环路,目前为止还有很多问题有待更加深入研究。比如,焦虑症患者通常还会患有抑郁症、自闭症等其他精神疾病,既然如此,那么aBLA-vHPC谷氨酸能环路以及其eCB系统是否也参与了对抑郁等行为的调控以及具体的调节机制是怎样的,今后还有待进一步研究。

该研究采用了基因编码荧光探针,但微透析-HPLC技术仍是神经递质动态分析的“经典金标准”,尤其在精准定量绝对浓度、多递质同步、药代动力学方面不可替代。

1.微透析活体取样系统

时间维度:可连续数小时至数天采样,适合长期行为-递质关联研究。

化学维度:可同时透析谷氨酸、GABA、多巴胺、5-HT、乙酰胆碱等多种经典递质。

行为兼容:动物可自由活动(结合杠杆、迷宫等),与焦虑/抑郁行为范式无缝衔接。

2.高效液相色谱-电化学/荧光检测(HPLC-ECD/FLD)

绝对定量:输出单位为μM或nM,可直接与脑组织浓度比对。

多递质同时检测:一次进样可分离谷氨酸、GABA、多巴胺及其代谢产物。

药理学验证:可验证eCB降解抑制剂对谷氨酸水平的间接调节。

文献参考

[1]Olivia Remes CB, Rianne van der Linde, Louise Lafortune. A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations[J]. Brain Behavior 2016, 6(7).

[2]S.F. Lisboa, F.V. Gomes, A.L.B. Terzian, D.C. Aguiar, F.A. Moreira, L.B.M. Resstel, F.S. Guimarães Chapter Eight - The Endocannabinoid System and Anxiety.Vitamins and Hormones. 2017:103:193-279

[3]Sachin Patel, Mathew N Hill, Joseph F Cheer, Carsten T Wotjak, Andrew Holmes.The endocannabinoid system as a target for novel anxiolytic drugs. Neurosci Biobehav Rev. 2017 May;76(Pt A):56–66.

原文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202505121

转载须知:未经授权禁止转载,违者必究。